Jasper Bernes

Traducción por Áurea Audómara

Texto original: Brooklyn Rail

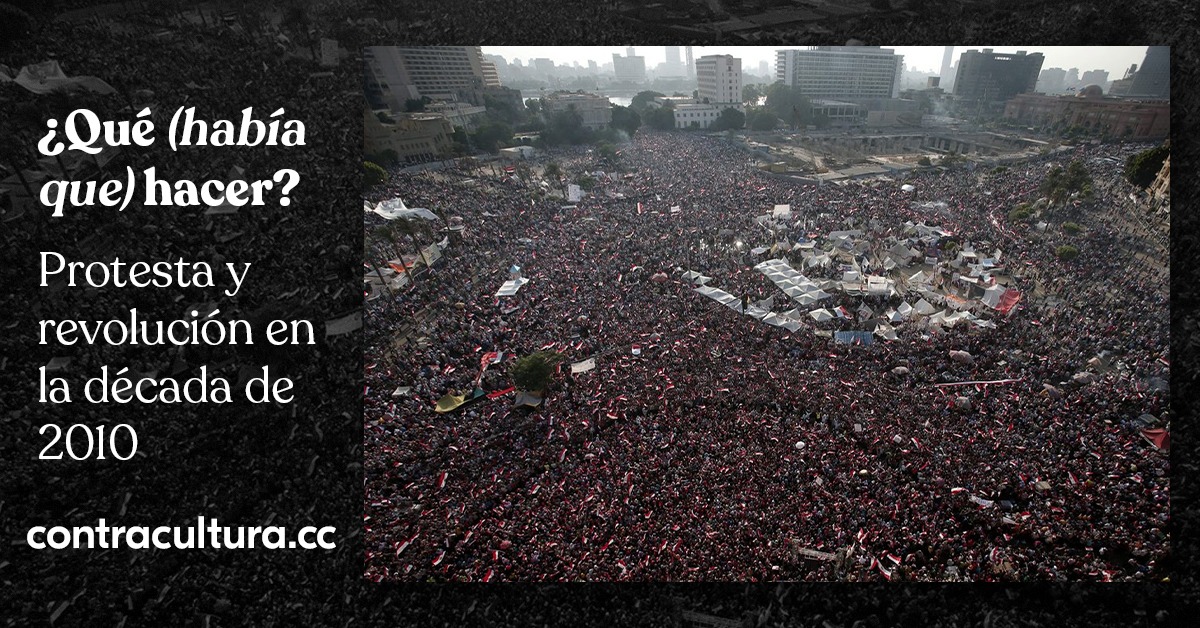

Organizarse para el éxito. Esta es la cuestión crucial del tan discutido Si ardemos. Las protestas masivas y la revolución que no fue (Capitán Swing, 2025) de Vicent Bevins. Antes de empezar, imagina lo que te llevaría ganar, no sólo la primera batalla, sino la siguiente y la que venga después. ¿Qué tendrá que pasar y quién lo hará? En la plaza Tahrir de Egipto y la plaza Maidán de Ucrania, nos cuenta Bevins, los manifestantes se vieron cegados por la luz de su propio éxito inesperado, incapaces de darles forma a las vastas fuerzas que habían liberado. Pero Bevins argumenta que estos grupos no sólo eran incapaces de organizarse, sino reacios a ello, comprometidos con una ideología hegemónica —el horizontalismo— que abjuraba del liderazgo explícito, electo. Estos manifestantes abrieron por lo tanto un vacío de poder que eran reacios a llenar. Como resultado de esto, sus movimientos fueron cooptados por organizaciones conservadoras, nacionalistas o fascistas —como la Hermandad Musulmana en Egipto o el Sector Derecho en Ucrania— que no tenían los mismos escrúpulos y estaban más que contentas con negociar en nombre del movimiento. Los personajes principales de esta narración regresan en el penúltimo capítulo para reflexionar sobre este descuido y sus consecuencias:

«Mahmoud Salem, el bloguero que cruzó el Nilo para luchar en la plaza Tahrir en 2011, recuerda con algo de amarga ironía y mucha de la agudeza con la que se burla de sí mismo la batalla final de la trilogía de El señor de los anillos donde se derrota a Sauron. ¿Por qué pensaron que, si Mubarak caía, todo el mal desaparecería del país? Cuando Lucas ‘Verdura’ Monteiro me dijo que el Movimiento Passe Livre no se había preparado para lo que vendría después de que se anulara la subida de la tarifa, sonrió y después se echó a reír con humildad. ¡Se habían olvidado de un detalle importante! Theo, un joven hongkonés que luchó junto a los valientes en 2019, recuerda con nostalgia la estrategia de la segunda mitad del año. Con seguridad no superarían a Pekín en una confrontación abierta, de modo que ¿cuál era la meta final? La historia no posee una cualidad sobrenatural o metafísica.»

Cito este largo pasaje, no sólo porque es una de las pocas declaraciones directas de las conclusiones del libro, sino también porque le da al lector una idea del estilo narrativo omnisciente del libro. ¿Quiénes ‘pensaron’ en la pregunta de Mahmoud Salem? ¿Es eso lo que pensaron de verdad aquel día los millones de personas en las calles? Bevins usa lo que se llama un estilo indirecto libre, en el que un narrador omnisciente le pone voz al pensamiento o el habla de los personajes directamente, sin atribución. Pero esto puede volver difícil saber quién piensa o habla: ¿Salem? ¿Todo el mundo en las calles? ¿Bevins? Esta confesión colectiva, que entrelaza a Mahmoud desde Egipto, Monteiro desde Brasil y Theo desde Hong Kong en una ideología generacional que Bevins antes compartía le permite concluir con un párrafo que tiene una filosofía de la historia y unos pocos aforismos claramente suyos y sólo suyos, pero que ahora adscribe a estos movimientos en su totalidad. Es más, resulta que todo el mundo —‘liberales, socialistas, conservadores y anarquistas’— suscribe una filosofía vulgar de ‘¡Sólo dale un buen empujón!’. ¿De verdad cree alguien que todo el mundo cree tal cosa?

Esta niebla narrativa es en cierto sentido el resultado, no sólo del estilo, sino del método. Como Bevins apunta en la introducción, Si ardemos no es una obra de historia, sociología comparativa o teoría política, ni mucho menos un balance militante del ciclo de luchas alrededor de 2011. Es una narrativa periodística de ‘la década de la protesta masiva’ basada en cientos de entrevistas llevadas a cabo en una docena de países. Para contar la historia de estas protestas masivas a través de las experiencias de sus participantes, Bevins le haría a los entrevistados ‘preguntas en apariencia ingenuas y casi estúpidas: ¿qué provocó el estallido de las protestas? ¿Cuáles fueron sus objetivos? ¿Se alcanzaron? Si no se alcanzaron, ¿por qué?’. Para descubrir la ‘revolución que no fue’ y provocar el tipo de reflexión sintetizada en el párrafo de más arriba, preguntaría ‘algo como: ¿qué le dirías a un adolescente en Tanzania o México o Kirguistán, que puede vivir una explosión política o que podría intentar cambiar la vida de su país? ¿Qué lección sacarías de tus propias experiencias y le ofrecerías a ese adolescente?’ Las respuestas son fascinantes y de Si ardemos se puede aprender mucho acerca de cómo se desarrollan las revueltas. Pero la aproximación periodística de Bevins nos puede llevar a atribuir directamente los efectos de estas revueltas a las ideas de sus participantes y, en particular, a las de los participantes que fueron cruciales en la organización que inició los sucesos. Pero, en la acción de masas, los efectos no son el resultado de la intención individual. En primer lugar, porque la gente actúa en conjunto y los efectos son extraindividuales. En segundo lugar, porque actúan en conflicto con fuerzas reactivas y a veces proactivas. En la acción de masas, ocurren acontecimientos que nadie tenía intención de que ocurrieran. Esto exige que el análisis atienda tanto a lo que la gente hizo como a lo que pensó.

Tómese la discusión del libro en torno a Tahrir, por ejemplo. Bevins entrevistó a muchos de los jugadores clave que pusieron en marcha la ocupación de Tahrir y la llamada ‘revolución egipcia’; y su rendición contiene información útil sobre la planificación, la intención y la decisión que subyace a cualquier revuelta presuntamente ‘espontánea’. Inspirados por el ejemplo de la revolución tunecina, los activistas antirégimen y antipolicía convocaron una manifestación el 25 de enero, el Día Nacional de la Policía, cuyo tamaño y ferocidad les sorprendieron. Los manifestantes consiguieron llegar a la plaza Tahrir, algo que no esperaban. Con la esperanza de extender esta energía, llamaron a otra manifestación para el 28 de enero, después de la oración del viernes. Este fue el climático ‘Día de la Ira’ en el que, además de tomar y ocupar la plaza Tahrir mientras duró, los participantes quemaron más de noventa comisarías. Ya no era una manifestación, sino una revolución que requeriría un cambio de táctica y estrategia entre los organizadores del 25 de enero. Bevins describe el ‘Día de la Ira’ como un día de oportunidad perdida:

«Una oleada de egipcios se enfrentó a la policía en el puente Qasr al-Nil, se mantuvieron firmes sobre el Nilo, retrocedieron, sufrieron bajas, para luego avanzar de nuevo hasta que la policía por fin se retiró. En ese momento, los revolucionarios podrían haber tomado cualquier lugar. Eligieron quedarse en la plaza Tahrir, el destino por defecto para muchos en la multitud era un terreno vacío y su conquista no ofrecía ningún valor estratégico, excepto por su visibilidad.»

Esto no es exactamente verdad. Aunque la fuerza policial uniformada había colapsado, el ejército seguía en las calles, habiendo asegurado de antemano lugares clave como el Palacio Presidencial, el Ministerio de Interior y el edificio de televisión Maspero. Los participantes fueron de hecho a estos lugares estratégicos, pero un análisis superficial podía decirles que sus opciones eran o bien atacar violentamente al ejército o bien intentar ganárselo, sembrando divisiones entre sus rangos. El desafortunado eslogan del movimiento que emergió entonces, El pueblo y el ejército van de la mano, indicaba una esperanza de que el ejército o alguna parte del mismo se pusiera del lado de la revolución, pero también una admisión tácita de que el ejército salvaguardaría cualquier proceso de transición y reprimiría violentamente cualquier ‘revolución’ que pretendiera restarle poder, a menos que los revolucionarios lo dejaran inoperante. En este momento, Hosni Mubarak todavía no había dejado el cargo y todavía tenía el control sobre la televisión, la radio y los periódicos nacionales, que seguían con su cobertura propagandística, dirigida por el Estado, por no mencionar a la policía secreta, que seguía arrestando, secuestrando y, en algunos casos, matando a manifestantes. Bevins narra entonces como una elección libre, sin motivo, algo que de hecho estaba bastante constreñido. Ve un vacío de poder, un puro espacio de posibilidad, donde había más bien una disminución de la presión del poder. Dado el tamaño de las muchedumbres y el control militar de los lugares clave, la elección estaba entre mantenerse en Tahrir o dispersarse; y mantenerse en la plaza tenía obvios beneficios: paralizaba la ciudad y creaba un foco central para la organización y la transmisión de información, especialmente importante una vez que Mubarak cortó el acceso a partes de Internet.

No obstante, Bevins tiene razón al preguntar por qué fracasaron esta y otras casi-revoluciones. ¿Qué se podría haber hecho, si es que había algo que hacer? Es esta cláusula ‘si es que había algo que hacer’ la que queda fuera de foco en la aproximación psicologizante de Bevins. ¿Fue de verdad el desenlace de la revolución egipcia el resultado de mala estrategia o ideología? Si fue así, a Bevins le corresponde ser claro respecto a lo que se podría haber hecho desde ese momento o desde antes, lo que podría haber tenido éxito. Aquí su libro es frustrantemente vago. Comete el error más básico que puede cometer cualquier libro que ofrezca una afirmación periodizante o historizante: define una nueva era de ‘protesta masiva y revolución que no fue’ sin definirla en relación a la era que la precedió. Como tal, sólo es una periodización a media y mucho de lo que Bevins le adscribe a la ‘década de la protesta masiva’ es difícilmente específico al siglo XXI o, en algunos casos, incluso al XX. Las revoluciones casi siempre toman a los revolucionarios por sorpresa y muy pocas de ellas resulta directamente de planes preparados de antemano. La dinámica que describe, en la que las protestas contra tal o cual injusticia se convierten en revoluciones, normalmente después de algún momento de represión violenta por el Estado, no es nueva en absoluto: es aparente en muchas de revoluciones más famosas y estudiadas de los siglos XIX y XX. No es más que como empiezan las revoluciones.

Esta ausencia de una periodización completa también nos deja sin ningún concepto de éxito, puesto que la era sólo puede mostrarnos lo que falta. Esta periodización a medias produce un concepto a medias de revolución. ¿A qué se habría parecido un éxito aquí? ¿A qué se parece el éxito revolucionario en general? Aparte de gestos vagos hacia la revolución rusa, Bevins no dice nada al respecto. Esto nos lleva a preguntarnos cuánto de la dinámica que describe es realmente atribuible a la ‘década de la protesta masiva’. Uno puede imaginarse un conjunto de afirmaciones parecido para otras décadas, en particular la de los sesenta. Pero incluso la revolución mundial de 1917-1923 podría describirse en último término como una era de acción de masas y revolución que no fue.

Bevins encuentra una excepción a la regla del liderazgo abjurado en el Estallido social chileno de 2019-20. Como también ocurrió en Brasil, esta fue una protesta por el precio del transporte público que se convirtió en una revuelta general con un revoltijo de preocupaciones y demandas. Y, como Brasil, Chile contó con una izquierda institucional fuerte con arraigo en movimientos sociales —figuras como Gabriel Boric y Camila Vellejo vinieron del movimiento estudiantil de 2011 y entraron en el Congreso— pero, a diferencia de Brasil, había un presidente de derechas y los grupos de izquierdas no tenían ninguna preocupación por ir a enfadar a sus pagadores. La revuelta logró extenderse y profundizarse, paralizando al capital chileno durante meses. Temiendo una revuelta violenta, Boric colaboró con liberales y centristas dentro del gobierno para negociar un acuerdo sobre una nueva Convención Constitucional. Aunque la mayor parte del movimiento rechazó este plan, Boric logró construir una candidatura presidencial exitosa en torno a la campaña de reforma constitucional, reuniendo eventualmente apoyos de dentro del movimiento. Para Bevins, esto no fue tanto una recuperación como buena suerte: ‘’. Sin embargo, la enmienda constitucional fracasó, planteando así la cuestión de si era la estrategia correcta y, como Bevins apunta, Boric todavía tiene que ofrecer resultados sustanciales más allá de haber ganado la presidencia, ºni hablemos de una revolución. ¿Es la asunción por Boric de la responsabilidad sobre el Estallido social, rechazada por una gran parte del movimiento, tan diferente de la de la Hermandad Musulmana en Egipto o la derecha ucraniana en el Maidán? ¿Qué contaría como un éxito para los participantes de estos movimientos, para Bevins o para los lectores de esta reseña? Si la revolución no fue durante estas décadas, ¿a qué se parece una revolución?

Otro problema es que la excepción a la regla de Boric, en realidad, no es una excepción en absoluto y sólo surge de una decisión por Bevins de dejar fuera a los movimientos de Europa, tales como la ocupación de la Plaza Sintagma en Grecia y el movimiento del 15M en España, habiendo tenido ambos partidos de masas firmemente arraigados en los movimientos: Syriza y Podemos respectivamente. En Grecia, Syriza llegó incluso a estar en el gobierno brevemente, pero fue forzado a seguir adelante con la austeridad contra la que antes clamaba, en virtud de su posición como nación deudora en la Unión Económica y Monetaria de la UE. Al igual que la campaña por la reforma constitucional en Chile, la secuencia griega tuvo una campaña de referéndum desastrosa, liderada por Syriza, que terminó en fracaso y condujo en último término al derrumbe del partido y el regreso de la derecha. Los resultados que Podemos ha cosechado en España también han sido exiguos y ciertamente no revolucionarios. Esta vía no sólo parece poco excepcional, sino poco prometedora.

Bevins excluye estos casos y se centra en movimientos fuera de Europa y Estados Unidos porque quiere contar una historia acerca de cómo una ideología se desarrolló en los 1960s en Estados Unidos en particular y en ‘el Primer Mundo tradicional’ en general —el horizontalismo— que le dio forma al repertorio de herramientas tácticas y los horizontes estratégicos de los movimientos a lo largo y ancho del globo. Hay un fondo de verdad en su relato, en la medida en que los movimientos sociales del día de hoy viven en la sombre de un largo 1968 cuyas lógica y repertorio no se han superado. Pero esto se trata, en mi opinión y en la de muchos otros, menos del resultado de la ideología que de cambios estructurales duraderos en el capitalismo que se han vuelto globales a día de hoy. En cualquier caso, 1968 fue un acontecimiento igualmente global, inspirado por los desarrollos revolucionarios en Cuba, China y Argelia, y euroamericano; y los vectores de influencia no se movieron siempre desde el centro a la periferia, como deja claro la influencia de Mao, Che Guevara y Frantz Fanon. Para Estados Unidos, la lucha por los Derechos Civiles, las revueltas urbanas y el Black Power eran ejemplos tan poderosos, si no más, que los movimientos estudiantiles. Y aunque en el ’68 global había ciertamente una tendencia anarquista y ultraizquierdista bien desarrollada, en particular dentro de Francia e Italia, rara vez era dominante. La mayoría de los grupos y participantes adoptaron un marxismo-leninismo amplio que era bastante ‘verticalista’. Bevins se centra en SDS (Students for a Democratic Society) en Estados Unidos —pero, cuando SDS se desintegró, las dos organizaciones que le sucedieron, RYM (Revolutionary Youth Mouvement) y PLP-WSA (Progressive Labor Party and Worker Student Alliance) fueron organizaciones de cuadros leninistas, así como Weather Underground, otro retoño de SDS.

¿Por qué les ha ido mejor a las ideas anarquistas y ultraizquierdistas marginales de 1968? Si ardemos sostiene que esta ideología horizontalista ha permeado las representaciones mediáticas de la protesta, que privilegian el ‘Primer Mundo tradicional’. De acuerdo a Bevins, no es tanto que la gente en Turquía y Brasil esté explícitamente influida por la teoría horizontalista, sino que lo que ven en televisión, Twitter o en las películas ha sido elegido por estadounidenses que privilegian tales tipos de acción. Da pocos ejemplos de a qué se refiere y sus entrevistados tampoco son especialmente claros al respecto. ¿Son El Señor de los Anillos o V de Vendetta horizontalistas? Incluso si esto fuera verdad, ¿eran las imágenes de protesta que sus entrevistados rememoraron a la hora de determinar lo que harían realmente de origen occidental? Sólo la ocupación de plazas es nueva en esta secuencia y tiene sus orígines en marchas de protesta hacia los centros de las ciudades que son tan viejas como la revolución misma. Todo lo demás, las barricadas y las luchas callejeras, son elementos consistentes de las protestas masivas desde que tenemos registros de ellas. Pero, si vamos a buscar los orígenes de la ocupación de plazas, estos yacen, como Bevins reconoce, en el Argentinazo de 2001 y, más próximamente, en la ocupación del centro histórico de Oaxaca de Juárez por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006. Y, por supuesto, debe tenerse en cuenta que esta táctica, que pudo haberse descubierto independientemente, como tantos descubrimientos científicos, se extendió desde el mundo árabe hacia Occidente, no al revés.

Los acontecimientos en Argentina y Oaxaca sí presentaban un fuerte énfasis sobre lo que lo argentinos llamaron horizontalidad, influido por la teoría anarquista y autonomista, aunque sólo una narrativa muy torpe podría hacer pasar la influencia europea y estadounidense sobre una parte de ella por un producto de la Nueva Izquierda estadounidense. El anarquismo tiene una larga historia en Argentina y México, donde se desarrolló en sentidos distintamente opuestos a sus variantes europea y estadounidense y adoptó características particulares en las luchas de los 1960s y 1970s contra los gobiernos dictatoriales. Ciudad de México fue, recordemos, un lugar clave dentro del movimiento estudiantil del ’68 global. Una importante fuente del desarrollo de la horizontalidad fue el movimiento antiglobalización, muy visible en los medios de comunicación occidentales, pero en absoluto dirigido desde Estados Unidos y Europa, dada la influencia señera que tuvieron sobre él el levantamiento zapatista y sus muchos participantes del Sur Global, especialmente en Latinoamérica. El Movimento Passe Livre brasileño, en torno al cual Bevins centra su narrativa, estuvo ciertamente influido por el movimiento antiglobalización, pero sería erróneo identificar estas influencias como si hubieran emanado del ‘Primer Mundo tradicional’ cuando un lugar clave fue, como Bevins reconoce, el Foro Social Mundial fundado en Porto Alegre en 2001, que estuvo íntimamente vinculado a los movimientos socialistas en Latinoamérica. ¿Tiene sentido si quiera hablar del ‘Primer Mundo tradicional’ —en lo que se refiere a los movimientos de protesta— en un mundo tan globalizado? ¿Emanan realmente de Norteamérica las líneas del campo magnético? El Movimiento Passe Livre (MPL) y el Foro Social Mundial se arraigan en grupos brasileños de extrema izquierda que se remontan hasta los 1960s, cuya ideología difícilmente se puede presentar como ‘occidental’ o ‘primermundista’. ¿Es acaso inútil buscar los orígenes de la ‘década de la protesta masiva’, dada la tendencia de las situaciones particulares a seleccionar ciertas tácticas? Cualquiera que sea el caso, al examinar la ‘década de la protesta masiva’ lo que vemos típicamente son tácticas que se desplazan de la periferia al centro y no al revés. Después de que los manifestantes en Hong Kong fueran pioneros en el uso de láseres, paraguas y cascos en sus batallas con la policía, las llamadas ‘tácticas de primera línea’, esta caja de herramientas tácticas proliferó en Chile y en el levantamiento por George Floyd en Estados Unidos. Ahora vemos estas mismas tácticas, que se originaron claramente en Hong Kong, en las acampadas universitarias en solidaridad con Gaza. ¿Qué hay de occidental en esto? La historia del horizontalismo euroamericano que nos llevamos de Si ardemos reifica la supremacía primermundiasta que pretende socavar.

También resalta en exceso la continuidad entre el movimiento antiglobalización y la ‘década de la protesta masiva’. Aquí tenemos que distinguir entre el horizontalismo (ausencia de líderes) y el abrazo de la espontaneidad (ausencia de planes). Las protestas masivas del movimiento antiglobalización estaban extremadamente planeadas y coordinadas, entrañando un desarrollo sistemático de consensos entre grupos de afinidad, consejos de portavoces y otras formaciones necesarias para la organización de protestas masivas en las que tantos participantes viajaban de otros lugares. Aunque sucedieron cosas que no se planificaron y los participantes actuaron de manera autónoma, llamar a estos acontecimientos ‘espontáneos’ es perderse su carácter esencial. En los países tratados en Si ardemos, sin embargo, los participantes rara vez se organizan de esta manera fuertemente formal, a grandes rasgos porque habría sido imposible. Los manifestantes en Tahrir no podían tomar decisiones de acuerdo a consensos y la mayoría es probable que ni siquiera conociera el concepto. En cualquier caso, un modelo de organización así es imposible con tantos participantes que no estuvieran ya organizados en grupos de afinidad de poca gente con delegados electos (un modelo de organización socialista inclusivo al menos tan viejo como la Comuna de París). ¿Era la espontaneidad en estos casos una elección, una ideología o simplemente una condición estructurante?

La única excepción a este espontaneísmo se puede encontrar en Brasil, entre los activistas del MPL en São Paulo a quienes Bevins pone en el centro de su narrativa. Estos activistas eran horizontalistas declarados y consideraban que su movimiento era uno ‘en el que todo el mundo es un líder, o en el que no existen los líderes’ —una idea, hay que decirlo, que tiene su origen en el anarquismo del s.XIX y no en 1968. Pero esto no significaba un abrazo de lo informal o espontáneo. Al contrario, su modelo de organización basado en el consenso era extremadamente formal. Como Bevins dice, en respuesta a una propuesta de subida en el precio del transporte público en São Paulo, ‘planificaron el número exacto de manifestaciones que pensaron que bastaría para que [el alcalde Fernando Haddad] cediera’. Aunque Bevins les culpa por no haber elegido a una única persona como portavoz, tomaban decisiones unificadas sobre cómo y con quién comunicarse —bastante diferentes del sálvese quien pueda mediático en otros movimientos. El Partido de los Trabajadores de Haddad tenían una relación compleja con los grupos activistas y las ONGs, a quienes intentó transformar en clientes, un destino que el MPL quería evitar manteniendo su autonomía. Un único portavoz sería un punto débil, dado el enredo del Partido de los Trabajadores con la extrema derecha. Primero, cuando la oficina de Haddad se pone en contacto a través de un amigo en común para ‘dialogar’, lo rechazan, pero sí hablan con la prensa y van a la televisión. Su estrategia implica una llamada a una serie de manifestaciones explosivas que bloqueen las calles o se lancen masivamente a saltar los tornos, luchando con la policía que trate de impedirlo. Este es la Prueba 1 para Bevins, que piensa en ella como un ejemplo de la filosofía de protesta de ‘rompe cosas y mira qué pasa’ propia de la década. Pero es un ejemplo mal elegido, puesto que la planificación del grupo era extremadamente meticulosa y tenía ideas definidas acerca de cómo ganar. También llegaron en efecto a ganar, sorprendentemente, haciendo que Haddad reculara después de mucha intransigencia repetida, logrando incluso que los alcaldes de otras ciudades derogaran las subidas de tarifas planeadas. Bevins difícilmente remarca que ganaron, aunque esto supusiera una diferencia significativa respecto a los otros casos, todos los cuales presentaban objetivos revolucionarios o cuasirrevolucionarios que no podían ganarse del mismo modo que la lucha contra la subida de las tarifas. Esto es porque Bevins se preocupa por lo que se despliega antes y a medida que ganan. El MPL escenificó una serie de protestas cada vez más envalentonadas que consiguieron mantener a miles de personas en la calle y aventajar a la policía. Pero parece como si, a pesar de sus planes bien planteados, hubieran estado a punto de perder frente a la intransigencia de Haddad hasta que la policía de São Paulo cometió un error, intentando dispersas a los manifestantes a toda costa y disparando a mucha gente, periodistas incluidos, con pelotas de goma en la cara. Esto indujo un cambio en el movimiento, haciendo que creciera de miles a cientos de miles. Con una previsión admirable, los activistas del MPL reconocieron inmediatamente el peligro y la oportunidad del momento —su fuerza se había multiplicado inmensamente, pero su mensaje corría el riesgo de quedar diluido si las protestas se volvían sobre la brutalidad policial en general. Convocaron una rueda de prensas y también indicaron su voluntad de negociar con el alcalde. Y, aunque al principio hubo desplante, aguantaron el tipo —a medida que las protestas se volvieron más violentas pero también más intrincadas, hinchándose con un revoltijo de demandas incoherentes. Consiguieron superar la dificultad y que se cancelara la subida de las tarifas.. En general, lo hicieron bastante bien para sus propios estándares. Ganaron incluso en el día en el que lo habían predicho, algo que, para lo que son las campañas activistas, es en definitiva un hoyo en uno.

Lucas Monteiro, uno de los activistas del MPL cuyo trayecto a través del movimiento traza Bevins, dice que ojalá hubieran tenido un plan para qué hacer después de haber logrado la derogación de la subida en las tarifas. Aunque esperaba que su victoria inspirara a otros a llevar a cabo acciones directas en general, no planeaban dirigir esas acciones, salvo quizás en la medida en que fueran pertinentes para su meta final: el transporte público gratuito. Para Bevins, lo reseñable de esta situación es que sólo pudieron lograr su victoria específica al inspirar un alzamiento popular que no podían controlar porque se había convertido en algo más allá de la cuestión del transporte público —abarcando la austeridad y las prestaciones sociales, pero también la corrupción y la violencia policial. Los grupos críticos con la presidenta Dilma Roussef y el Partido de los Trabajadores desde su izquierda —acusándoles de haber abandonado sus políticas sociales— coincidieron inquietamente con las críticas desde la derecha, que acusaban correctamente al Partido de los Trabajadores de corrupción y nepotismo. Cada vez en mayor medida, las protestas asumieron un carácter patriótico que se disimulaba como antipolítica. Envueltos en banderas brasileñas, algunos asistentes pegaban a cualquiera persona identificable con algún partido político. Huelga decir que, para poder intervenir en medio de un caos así, el MPL tendría que haber sido un tipo de grupo completamente diferente, con objetivos más generales y un programa político mucho más general. Y, con todo, no está claro que pudieran haber arrancado en esos términos. En cualquier caso, lo que tiene que señalarse es que su ideología era difícilmente espontaneísta, si bien era horizontalista. Su problema no era su desorganización o su informalidad, sino su naturaleza inflexible y extremadamente formal. Como Bevins señala, su insistencia en el consenso hacía imposible que se admitiera a los nuevos miembros que querían unirse y que se unieron a las protestas para ayudar a lograr su demanda. Y, aunque una organización centralista democrática leninista podría haberse defendido mejor, también se habría encontrado con la imposibilidad de integrar a tales miembros en el estrecho lapso de tiempo que tardó el movimiento en cambiar de carácter; y hay ejemplos de sobra de revoluciones en las que los partidos formales con un gobierno de la mayoría no lograron integrar a los participantes en las acciones de masas hasta mucho tiempo después. Es por esto que Trotsky y Lenin reconocían la centralidad de las formaciones extrapartidarias como los consejos obreros, aunque apuntaran en última instancia a dominarlas con sus partidos. La organización informal es multiplicativa, dos por dos, mientras que las organizaciones formales son aditivas, uno a uno, de manera que las organizaciones formales siempre se rezagan tras la acción de masas en las secuencias revolucionarias y sólo tienen éxito jugando a alcanzarlas.

¿Qué tendría que haber hecho el MPL, si es que había algo que hacer? Como Bevins anota, ‘alguien tiene que representar al grupo que causa problemas y negocias victorias’ pero, ¿qué victorias? El MPL sí negoció su victoria, pero no logró transformarla en un grupo capaz de mediar, encabezar o dirigir las protestas después de que se hubieran vuelto generales en sus demandas. Pero, ¿qué victorias podrían haberse negociado en este momento posterior? Aquí vemos el problema de que Bevins se centre en militantes a quienes siempre juzga ‘manifestantes’ en un libro definido por una revolución ausente. Si eran manifestantes, ¿quién es un revolucionario? ¿Y cómo se negocia una revolución? Quizás el MPL podría haberse constituido en un Partido del Pase Libre o del Derecho a la Ciudad, haberse reunido con Rousseff y Haddad, exigido transportes públicos gratuitos y otros programas sociales vinculados al derecho a la ciudad. Para lograr tal cosa, sin embargo, tendrían que estar dispuestos y preparados para hacerlo. Como Bevins apunta, ‘la cuestión es si la gente le da o no a una minoría así el derecho a hablar en su nombre’. Como tal, el problema no está en el liderazgo, sino en el interior de los movimientos mismos. Para dirigir este tipo de acontecimientos hay que cruzar el trecho del dicho al hecho y un vistazo a la historia revolucionaria, así como a ejemplos más a mano de la ‘década de la protesta masiva’, indica que la revolución misma suele rechazar estos liderazgos. Los partidos carecen de poder disciplinario o policial y, de ese modo, no pueden forzar a sus miembros a que se pongan de acuerdo con el liderazgo —todo lo que pueden hacer es expulsarlos o ignorarlos. Bevins es inexplicablemente entusiasta respecto a estos partidos negociadores o mediadores, ignorando los irrisorios resultados de Boric, Podemos y Syriza. El problema está en su negativa a tomar en consideración el problema del Estado y el poder estatal. Imagínese que el MPL se hubiera preparado para esta generalización de la lucha y hubiera comenzado a negociar con el Partido de los Trabajadores del Estado brasileño. Habrían tenido que demostrar su capacidad para dirigir mediante su disposición a desconvocar las protestas a cambio de concesiones. Pero, ¿qué concesiones podrían lograr, que fuera suficientes como para que la gente abandonara las calles? ¿Habrían sido capaces de disolver los disturbios? Cualquier terreno ganado en un momento tan preliminar —en el que el poder del Estado no se ve amenazado— habría sido demasiado exiguo para quienes estaban en las calles, que estaban llamando a un cambio total de la sociedad brasileña. Habrían tenido que clarificar y afilar estas aspiraciones revolucionarias para ganarse la confianza de la gente, pero tales demandas no podrían haberse negociado jamás con menos que un colapso económico y político total. De hecho, no está claro que la meta de un liderazgo en un momento preliminar así debiera ser negociar cuando la disrupción de la sociedad brasileña había sido tan mínima. ¿Qué llevaría lograr transporte público gratuito y una ciudad libre, por no mencionar una revolución? Mucha más fuerza de la que los brasileños ya habían traído. De este modo, es improbable que cualquier liderazgo que no amplíe, intensifique y disemine la disrupción sea capaz de lograr nada significativo. Bevins lamenta la destrucción sin sentido de la década de la protesta masiva, que tiene poco de lo que presumir más allá de comisarías quemadas, barricadas y disturbios; pero, en lo que respecta a las revoluciones, estos acontecimientos no fueron lo suficientemente destructivos. Sólo en Egipto quedó la reproducción de la sociedad amenazada y sólo amenazada, no actualizada. Quizás lo que estos movimientos necesitaban era menos la habilidad de negociar con los poderes fácticos que profundizar, ampliar y durar. Esta también era una cuestión de organización, pero de organización interna al movimiento.

Pensemos en el momento durante la revolución egipcia discutido más arriba. La policía de las calles había colapsado, pero el ejército había respaldado al Estado y a sus medios de comunicación, vigilando lugares clave. ¿Qué podría un partido negociante haber logrado en ese momento? ¿Habría satisfecho los deseos de los participantes? ¿A qué liderazgo podría haber seguido el movimiento? La contraseña del movimiento era El pueblo quiere la caída del régimen, pero tal cosa no podía negociarla el movimiento desde su posición relativa de debilidad. La base con poder en el interior del ejército y el Estado estaba desde luego dispuesta a deponer a Mubarak, pero no a deponerse a sí misma. La tarea a esas alturas no era mediar el movimiento, sino extenderlo, intensificarlo y amplificarlo, debilitando así el asidero al poder del régimen. Como quienes han teorizado la revolución desde Marx en adelante vienen reconociendo, la primera tarea de la revolución es la destrucción del ejército permanente y su sustitución por el pueblo armado. Se trata de un proceso que rara vez ocurre de un solo golpe, pero la profundidad de una revolución puede medirse en parte por el grado en que el monopolio del Estado sobre la violencia ha quedado anulado y sus leyes ya no son aplicables. En Egipto, la policía a pie de calle había colapsado, pero no el ejército. El mayor obstáculo para tal desarrollo no eran ni el horizontalismo ni el espontaneísmo del movimiento, sino su populismo. Al enfrentarse al ejército que guardaba el palacio presidencial, los manifestantes cantaban El pueblo y el ejército van de la mano. Como ha quedado apuntado más arriba, esto suponía tanto un deseo invertido de pueblo armado como una adhesión al poder del ejército para salvaguardar cualquier transición en el poder y mantener la continuidad del régimen.

Nada de esto quiere decir que los movimientos habrían podido tener éxito tal y como se encontraban, ni negar que tendrían que adoptar nuevas formas de organización para lograr convertirse en revolucionarios. Pero estas tareas organizativas tenían menos que ver con representarle el movimiento al poder que con que el movimiento se representara a sí mismo, permitiendo una acción coordinada. Como Bevins apunta, el liderazgo nos significa nada si nadie lo sigue. Tampoco significa nada si no profundiza y extiende la revolución, en vez de cambiarla por migajas. Las organizaciones tendrían que ser no sólo para, sino por la vasta mayoría, comprometida con la transformación revolucionaria de la sociedad. Su objetivo sería la amplificación y coordinación de la acción revolucionaria, la reproducción ampliada de la revolución por medios revolucionarios. Estas organizaciones no serían simples órganos deliberativos, sino organizaciones de trabajo, alimentación, vivienda, cuidado y defensa revolucionaria.

Podemos ver destellos de una ruptura así en la ‘década de la protesta masiva’. Un mes después del Día de la Ira del 28 de enero, los manifestantes (¿o revolucionario?) que intentaron entrar en el edificio del Ministerio del Interior en El Cairo fueron repelidos por los Servicios de Investigación de Seguridad del Estado (SIS) y el ejército. En Alejandría, las masas rodearon el edificio de los SIS que se encontraba allí, mientras se rumoreaba que los oficiales estaban destruyendo la evidencia de sus crímenes. Pero los oficiales de los SIS atacaron violentamente a los manifestantes, instigando una violenta batalla a tres bandas durante la cual los manifestantes irrumpieron en el edificio y se llevaron montones de documentos que se encontraban en él. La mayor parte de estos se le entregaron al ejército, en lugar de compartirse con el público. En otros lugares, los manifestantes marcharon sobre los edificios de los SIS, pero esta vez el ejército los evacuó, asegurando los documentos. En estos acontecimientos se puede ver una suspensión parcial del poder estatal, pero una que revela los límites que permanecieron. Quizás una organización revolucionaria podría haberse encargado de la seguridad de estos documentos y de su transmisión al público. Esto, sin embargo, habría vuelto a tal organización un blanco para el ejército, dando pie a una nueva y posiblemente más violenta fase del conflicto. Tendría que ser una organización muy fuerte para poder sobrevivir sin tener que negociar la renuncia a su poder. Quizás huelga decir que, independientemente del trabajo preparatorio que se hubiera llevado a cabo, tal organización tendría que ser casi enteramente un producto de la revolución misma, si es que iba a incluir en ella a sus revolucionarios.

Si ardemos quiere atribuirle los fracasos de la ‘década de la protesta masiva’ a la ideología, pero no investiga los orígenes materiales de esta ideología. ¿Es de verdad cierto que los manifestantes en Turquía y Hong Kong eligieron barricar las calles y luchar contra la policía, en vez de montar huelgas y boicots, porque lo vieron pasar en la cultura de masas estadounidense? Bevins ve a los manifestantes como autómatas sin razón que imitan lo que ven y oyen, pero, ¿acaso no había razonamiento, inventiva, imaginación en estas luchas? ¿De dónde vino la táctica compartida de ocupar plazas? ¿Qué película es esa? Otra línea de análisis podría intentar localizar estas tácticas en las condiciones materiales subyacentes a las que se enfrentaban los manifestantes, atribuyendo la ausencia de huelgas a la decreciente afiliación a sindicatos, así como a la domesticación de estos sindicatos por el capital. ¿Fue esto una elección o, más bien, una cuestión de servirse de las tácticas y posibilidades a mano, muchas de ellas tan viejas como el capitalismo? ¿Es la ausencia comparativa de partidos y sindicatos obreros —del tipo del que se podría esperar que mediara conflictos revolucionarios en el siglo XX— realmente el resultado de la sola ideología o acaso se origina esta ideología misma se origina en un cambio del carácter de la lucha de clases en el capitalismo tardío, resultante de la reorganización global del trabajo en curso?